近年来,关于地球是否进入活跃期的讨论逐渐升温,引发了全球范围内的广泛关注,这一话题不仅关乎自然灾害的频发,还涉及到地球内部动力学、气候变化以及人类社会的可持续发展,为了深入理解这一现象,本文将通过专家的视角,从地球科学、地质学、气候学等多个角度进行全面解读。

地球活跃期的定义与背景

我们需要明确“地球活跃期”这一概念,这指的是地球内部地质活动增强的时期,表现为地震、火山喷发等自然灾害的频发,地球的活跃期并非一个绝对的概念,而是相对的,与地球历史上的长期平静期或相对稳定期相比较而言。

地球的活跃期通常与板块构造运动密切相关,地球表面被分为数个巨大的板块,这些板块在地下岩浆的驱动下缓慢移动,相互碰撞或分离,从而引发地震、火山活动等地质现象,当板块活动加剧时,地球的活跃度也会相应提高。

专家观点一:板块构造运动的变化

地质学家指出,近年来观测到的地震和火山活动数据确实显示了一定的增加趋势,环太平洋地震带作为地球上最活跃的地震带之一,近年来频繁发生高强度地震,地中海地区、喜马拉雅山脉等地也出现了不同程度的火山和地震活动增强。

这些现象背后,是板块构造运动的变化,科学家通过卫星和地震监测技术发现,一些板块边界的移动速度正在加快,这可能是由地幔对流、地壳应力积累等多种因素共同作用的结果。

专家观点二:气候变化的影响

除了板块构造运动外,气候变化也被认为是影响地球活跃度的重要因素之一,全球变暖导致冰川融化、海平面上升,这些变化不仅影响了海洋和大气环流的稳定性,还可能间接导致地壳应力的变化,冰川融化可能改变地表负荷,进而影响地壳的微小形变和应力分布。

气候学家指出,极端气候事件(如干旱、洪水和热浪)的增多也可能加剧了地壳的不稳定性,干旱可能导致岩石干裂、断裂,而洪水则可能冲刷掉岩石中的应力积累,触发地震等地质灾害。

专家观点三:人类活动的影响

不可忽视的是,人类活动对地球活跃度的影响也日益显著,随着工业化进程的加速和人口的不断增长,人类对自然资源的开采和利用日益加剧,这在一定程度上改变了地壳的应力状态,大规模的矿产开采、地下空间开发等人类活动可能对地壳稳定性产生直接影响。

人类排放的温室气体导致全球变暖,间接加剧了地壳的不稳定性,温室气体的增加不仅改变了大气成分,还可能影响地幔对流和板块运动,从长远来看,减少温室气体排放、保护自然环境对于维护地球的稳定具有重要意义。

专家观点四:长期趋势与短期波动

尽管近年来观测到的数据表明地球活跃度有所增加,但科学家们也强调,这并不意味着地球已经永久性地进入了一个活跃期,地球的地质活动具有周期性特征,长期来看是相对稳定的,过去几百万年的地质记录显示,地球经历了多次冰河期和间冰期的交替,同时伴随着地质活动的周期性变化。

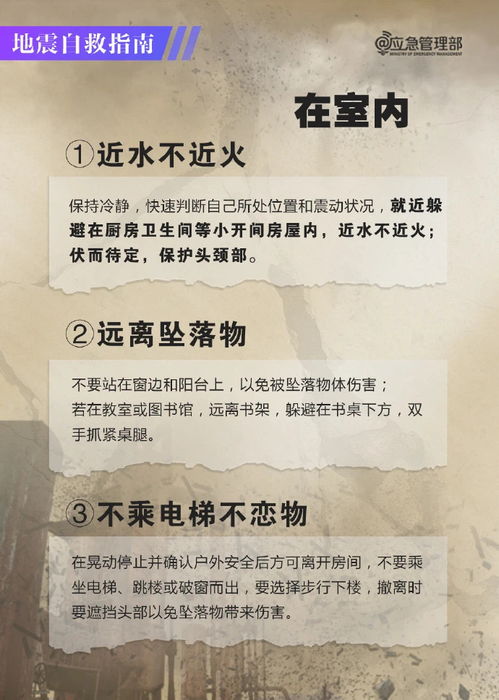

当前的活跃度增加可能只是长期地质周期中的一个短暂波动,这种波动对于人类社会的影响却是深远的,特别是对于那些位于地震带附近或地质脆弱区域的人们来说,提高防灾减灾意识、加强基础设施建设显得尤为重要。

地球是否进入活跃期是一个复杂而多维度的问题,从板块构造运动、气候变化和人类活动等多个角度来看,都为这一现象提供了合理的解释,无论是从长期还是短期的视角来看,地球的稳定性都是相对的而非绝对的,我们需要以科学的态度对待这一问题,既要认识到当前地质活动的变化趋势及其潜在风险;又要采取积极措施应对气候变化、减少人类活动对地壳稳定性的影响;同时加强国际合作与交流共同应对全球性的挑战。

未来研究应继续加强多学科交叉合作尤其是地球科学、气候学、地质学以及环境科学之间的合作;利用更先进的技术手段如卫星遥感、地震监测网络等提高对地球内部活动的观测精度;并加强公众教育提高全社会的防灾减灾意识和能力建设为应对未来可能出现的挑战做好充分准备。