在繁忙的市集一角,阳光透过稀疏的云层,斑驳地照在一位中年男子的脸上,他手持一袋刚从摊位上买下的土豆,正准备离开时,却被摊主叫住,要求支付一笔“交易费”,这一幕,虽小却折射出社会交易中一个不为人注意的角落——那些隐藏在日常生活琐事背后的规则与潜规则。

事件的起因:一袋土豆的“附加费”

李明(化名),一个普通的上班族,周末时习惯到附近的农贸市场采购一周的食材,这天,他像往常一样,在众多摊位中挑选了一袋看起来新鲜可口的土豆,正当他准备离开,准备将这袋土豆带回家为家人准备晚餐时,摊主突然提高嗓门,要求他支付一笔额外的“交易费”。

“这是我们这里的规矩,”摊主面带微笑,但眼神中透露出不容置疑的坚定,“每笔交易都要交这个费用。”

李明愣住了,他环顾四周,发现其他顾客似乎对此习以为常,没有提出异议,这让他感到既惊讶又困惑,一袋土豆不过几元钱,而所谓的“交易费”竟高达一元,虽然不多,但这样的行为让他感到被不公平对待。

公平与诚信的碰撞:微小交易中的大道理

这不仅仅是一元钱的问题,更是关于公平与诚信的微小较量,在李明看来,作为消费者,他理应只为自己购买的商品付费,而“交易费”的强加,无疑是对消费者权益的侵犯,他开始思考,这样的行为是否在无形中构建了一个不透明的消费环境,让消费者在不知情的情况下被“二次收费”?

摊主则坚持认为这是行业内的“惯例”,是维持生计的一种方式,他解释说,由于市场竞争激烈,小本生意难以维持,通过这种方式能够弥补一些因价格竞争而损失的利润,这种解释并未能说服李明,反而让他更加质疑这种做法的合理性和道德性。

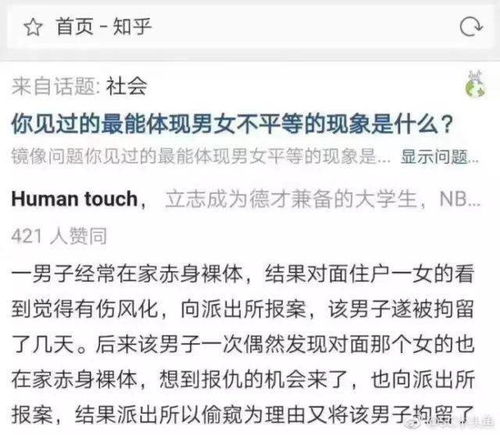

公众视角:社会规范与个人选择的交织

此事很快在社交媒体上引起了热议,一部分人支持李明的立场,认为“交易费”是对消费者权益的侵犯,应该予以抵制;另一部分人则认为这是行业内的默认规则,是市场自我调节的一种方式,双方各执一词,但都未能触及问题的核心——如何在维护商家利益的同时,保障消费者的公平交易权。

社会学家指出,这种现象反映了市场经济中信息不对称和规则不透明的问题,对于像李明这样的普通消费者而言,他们往往缺乏足够的信息来辨别哪些费用是合理的、哪些是额外的负担,而商家的这种行为,虽然看似微不足道,实则是在潜移默化中塑造着消费者的消费习惯和观念。

法律与道德的边界:谁来守护公平?

从法律的角度看,《消费者权益保护法》明确规定消费者享有知情权、选择权等基本权利,如果商家在未明确告知的情况下收取“交易费”,则涉嫌侵犯了消费者的知情权和选择权,在实际操作中,由于此类行为往往发生在个体交易中,且金额较小,很少有消费者会选择通过法律途径维权,导致这种行为屡禁不止。

道德层面,虽然摊主有其生存的压力和苦衷,但以牺牲消费者利益为代价来维持生计的做法,无疑是对诚信经营原则的背离,在市场经济中,诚信是基石,任何试图通过不透明或欺瞒手段获取利益的行为,最终都会损害整个市场的健康发展。

寻找平衡:构建透明公正的消费环境

面对这一现象,需要社会各界共同努力,从多个层面寻找解决之道,政府应加强监管力度,对类似“交易费”等隐性收费进行规范和整治,确保市场交易的透明度,通过教育和宣传提高消费者的维权意识,让他们在面对不公平时能够勇敢站出来发声。

商家也应自觉遵守法律法规和商业道德,摒弃通过不正当手段获取利益的想法,一个健康的市场环境需要每一个参与者的共同努力来维护,行业协会可以制定更为明确的行业规范和指导原则,引导商家进行公平竞争和诚信经营。

媒体应发挥其监督作用,对类似事件进行曝光和讨论,促进社会对这一问题的关注和思考,通过公众的监督和讨论,可以促使更多人意识到问题的严重性并参与到解决过程中来。

微光汇聚成星海

李明与那袋土豆的故事虽小,但它像一面镜子映照出我们社会中存在的某些问题——关于公平、诚信与个人权益的较量,每一次微小的较量都是对更好社会秩序的呼唤,只有当每个人都能够站出来为自己和他人的权益发声时,当政府、商家、消费者以及媒体都能携手共进时,我们才能构建一个更加公正、透明、和谐的消费环境,在这个过程中,“交易费”这样的现象才会逐渐淡出人们的视野,取而代之的是更加健康、有序的市场生态。