在社交媒体和日常闲谈中,我们时常会遇到各种关于食物的“真相”与“谣言”,关于螃蟹身上出现的小孔被误传为“注水”的迹象,便是一个典型的误解案例,本文旨在通过科学解析和事实依据,彻底揭开这一谣言的真相,为消费者提供准确的信息,避免因误解而导致的食品安全恐慌。

谣言的起源与传播

这一谣言的起源已难以追溯具体时间点,但大致可以归结为部分消费者在购买螃蟹时,发现其体表或蟹壳上存在微小孔洞,便误以为这是商家为了增重或改善外观而进行的“注水”行为,随着信息在互联网上的快速传播,这一误解逐渐演变成一种广泛流传的“常识”,甚至在一些非专业平台上被当作“真相”分享,进一步加剧了公众的困惑与恐慌。

科学解析:小孔的真正原因

1. 自然生理结构:需要明确的是,螃蟹身上自然存在许多小孔,这是其生理结构的一部分,螃蟹作为甲壳类动物,其体表布满了用于呼吸、排泄和调节体内盐分平衡的特殊器官——气孔,这些小孔(也称为气孔或呼吸孔)是螃蟹正常生理功能所必需的,与“注水”无关。

2. 生长与蜕壳:在螃蟹的生长过程中,它们会经历多次蜕壳,每次蜕壳后,新长出的壳与旧壳之间可能存在微小的缝隙或孔洞,这是正常现象,并非人为干预的结果,螃蟹在活动过程中也可能因环境因素(如沙粒嵌入)造成体表微小的损伤,形成看似“异常”的小孔。

3. 运输与储存:在螃蟹的运输和储存过程中,由于温度、湿度等环境条件的变化,螃蟹体表可能出现冷凝水或因湿度不均导致的微小变化,这些变化在某些情况下会被误认为是“注水”,这是物理现象而非人为操作。

科学实验与证据

为了更直观地证明这一点,有科研团队曾进行过相关实验,他们选取了市面上的普通螃蟹,分别在正常条件下和“注水”模拟条件下进行观察,结果显示,正常螃蟹体表的小孔数量和形态在前后无明显变化,而“注水”模拟后的螃蟹体表则出现了明显的人工穿刺痕迹和异常水肿现象,这与自然状态下的小孔截然不同,这一实验有力地证明了螃蟹身上的小孔是其自然生理特征的一部分,而非人为“注水”所致。

应对策略与公众教育

面对这类谣言,消费者应保持理性思考,不轻信未经证实的传言,以下几点建议有助于辨别真伪:

科学知识普及:相关部门和媒体应加强对食品安全知识的宣传教育,特别是针对甲壳类海鲜的生理特性和常见误解进行科普,提高公众的辨识能力。

官方渠道验证:购买前尽量通过正规渠道获取信息,如查阅官方检测报告、咨询专业人士等,避免轻信非官方或未经证实的网络言论。

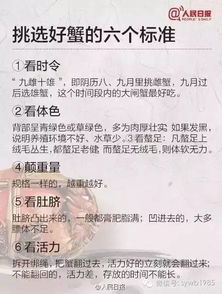

理性消费:在选购螃蟹时,应关注其活力和新鲜度指标(如蟹壳颜色、活动能力等),而非盲目关注体表是否“干净无孔”,避免因误解而错过优质产品。

举报与监督:对于网络上明显不实的信息,消费者可积极向平台举报,共同维护网络环境的清朗健康。

螃蟹身上出现的小孔是其自然生理结构的一部分,与“注水”无关,这一谣言的流传不仅误导了消费者,还可能对正规商家的声誉造成不必要的损害,我们每个人都应成为理性消费的倡导者,通过科学知识和官方渠道获取准确信息,共同营造一个健康、安全的食品消费环境,在享受美食的同时,保持对食品安全问题的合理关注与科学态度,让每一次的餐桌体验都安心无忧。